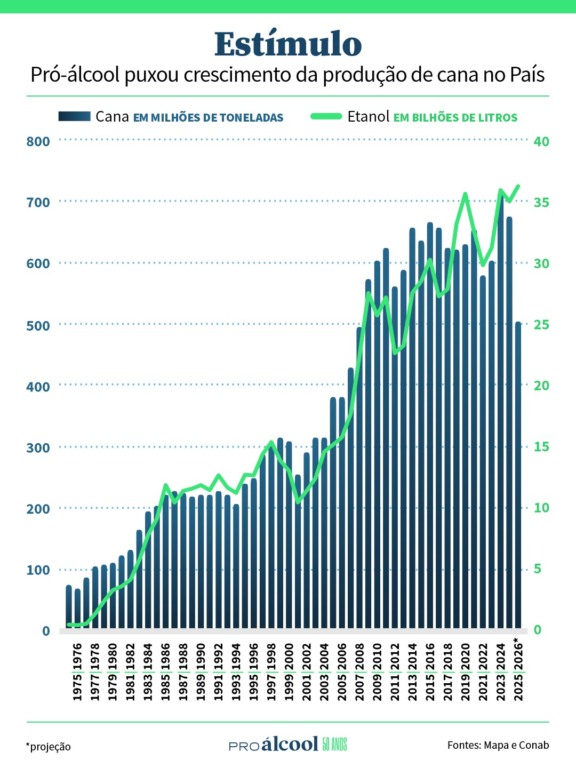

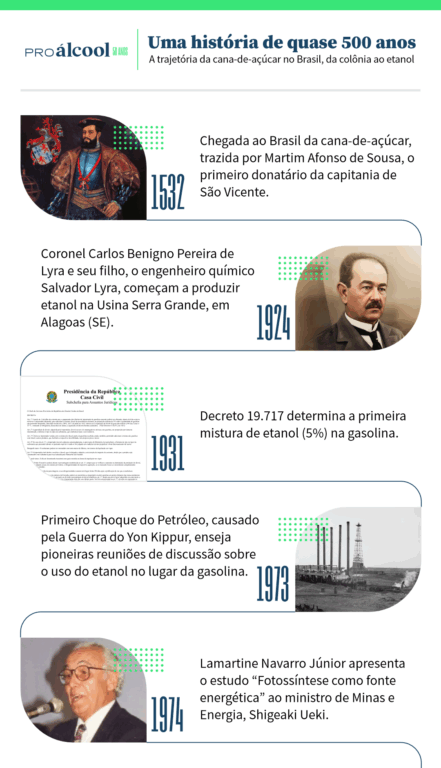

Hoje, o Proálcool é compreendido como um dos maiores feitos nacionais do Brasil, além de um vetor da pujança do agronegócio e da recente onda de biocombustíveis.

Na fala de Gonçalo Pereira, coordenador do Laboratório de Genômica e BioEnergia da Unicamp, se o Brasil alimenta quase dois bilhões de pessoas no mundo com proteína animal, é por causa dos biocombustíveis — dos quais o Proálcool é um orgulhoso avô.

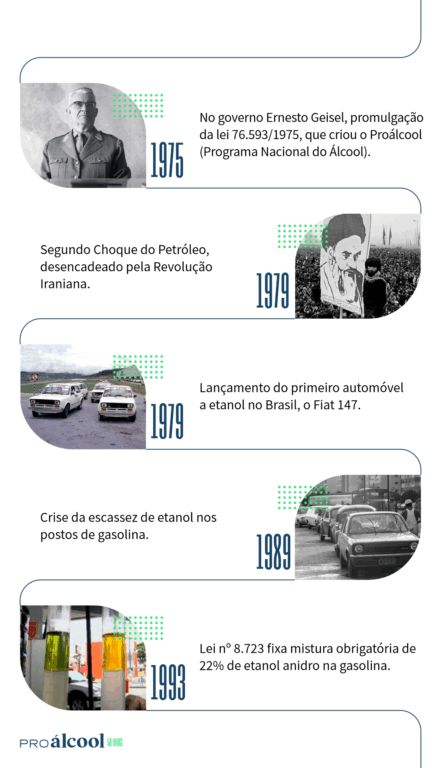

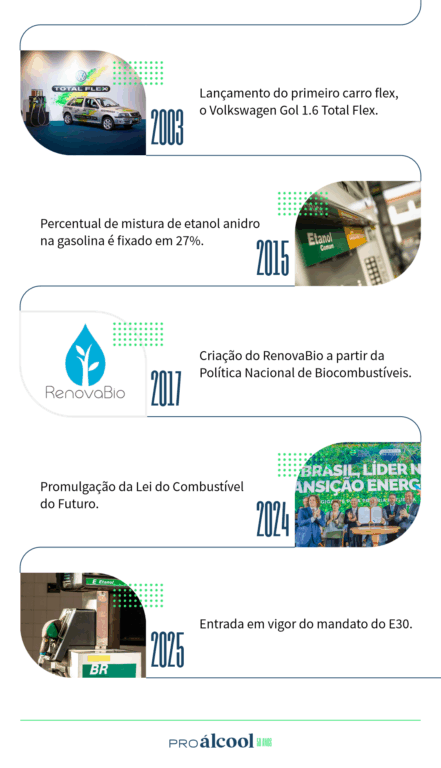

Mas não foi sempre assim. Ao longo de sua trajetória, o programa, que completou 50 anos em 14 de novembro, foi desafiado por choques geopolíticos, medidas de governos e lacunas científicas e tecnológicas, além da competição com o petróleo.

Em mais de uma oportunidade, se tornou vilão — como ocorre com as políticas energéticas quando falham com as garantias de suprimento e preço acessível.

Mas sempre ressurgiu das cinzas, fomentando inovações em diversas áreas, da fermentação alcoólica ao plantio, e turbinando a indústria local.

Aumento de produtividade

Como explica Luciano Rodrigues, diretor de economia e inteligência setorial da Unica, um dos primeiros reflexos do Proálcool foi estimular o pagamento por teor de sacarose da cana, e não mais por volume.

Isso incentivou usineiros e cientistas a buscarem meios de elevar o ATR — indicador de produtividade que representa a quantidade de açúcar e coprodutos, incluindo o etanol, que podem ser recuperados após o processamento.

Durante evento promovido em outubro pela Datagro, Plínio Nastari, o fundador da consultoria agrícola, rememorou a evolução histórica do ATR.

Em 1975, o ATR na região Centro-Sul era de 7,1 milhões de toneladas. Em 2025/26, deve ser de 108,7 milhões de toneladas. E, para 2034/35, a estimativa é de que salte para 149,2 milhões de toneladas.

O processo teve protagonismo do CTC, fundado pela Copersucar em 1969, onde foram criadas variedades que expandiram a geografia e a janela de produção. “A cana foi para o oeste paulista e outros Estados, e hoje a gente mói de março a dezembro”, diz Luiz Antonio Dias Paes, diretor comercial do CTC.

Com isso, a competitividade cresceu, reduzindo o custo e fomentando inovações agrícolas e industriais, diz Nastari. “A produtividade do álcool quando o Proálcool nasceu era de 2.100 litros por hectare. Hoje, tem usinas com 9.000, e o potencial é de ir para 15 mil.”

Indústria automobilística entra em cena

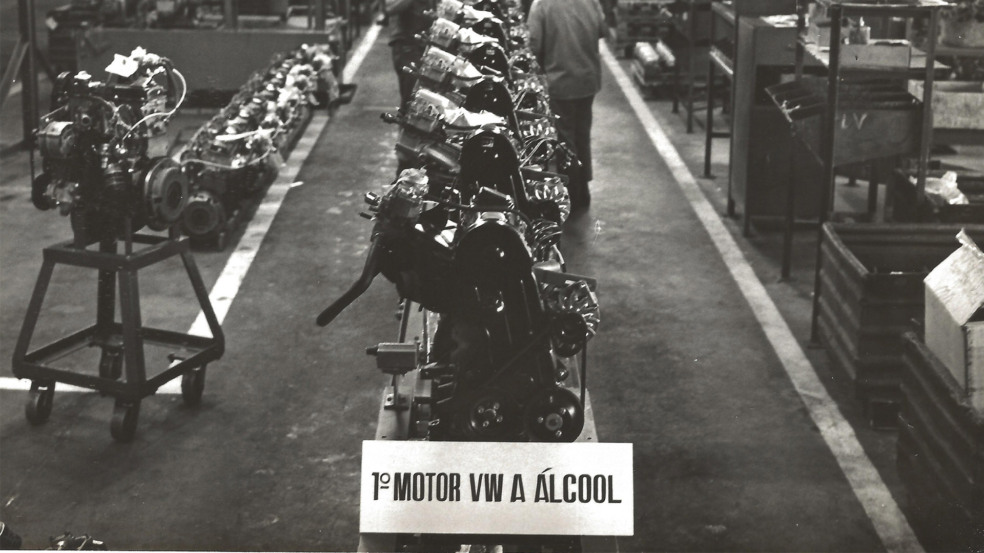

Engajar as fabricantes de automóveis foi outro obstáculo a superar. Eram quatro à época dominando o mercado: Fiat, Ford, General Motors e Volkswagen.

O envolvimento delas não havia sido considerado na elaboração do Proálcool, explica Henry Joseph Júnior, diretor técnico da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores).

“A ideia original do programa era que as alterações necessárias para o carro andar a álcool eram pequenas e que a própria população faria a conversão em oficinas credenciadas.”

Surgiram incentivos para motoristas de táxi e frotistas converterem seus carros. Mas na prática não foi como se esperava. “Com a conversão, o veículo até andava, mas depois dava problema. Corroía o tanque e o carburador, entupia filtros, tinha dificuldade de partida fria. E consumia muito mais.”

Foi quando se pensou nas fabricantes de automóveis. Porém, o apoio delas não veio fácil, diz Júnior. “No primeiro momento, elas não queriam botar a mão nessa cumbuca. Achavam que a alta do petróleo era passageira, e sabiam que ia ser preciso investir em desenvolvimento, algo para o qual não tinham respaldo nem verba das matrizes.”

Mas com o tempo — e os racionamentos de gasolina — o álcool ganhou força. “E daí nasceu o Protocolo do Proálcool, em 1977, um termo de compromisso com o governo.”

O documento alinhou pontos importantes, como as especificações de qualidade do biocombustível. Em 1979, a Fiat lançou o Fiat 147 a álcool, e logo foi seguida pelas outras montadoras. Vieram as campanhas da Copersucar com motes como “Carro a álcool, você ainda vai ter um”.

“Em 1982, os carros começaram a ficar bons, e, com o preço do álcool em queda, as vendas chegaram a 90% do total”, lembra Júnior.

Entre 1982 e 1985, o álcool viveria seus anos áureos.

Foi a primeira vez que o Brasil discutiu engenharia automotiva, diz Júnior: “Até então, os projetos vinham do exterior e eram só adaptados. Com o Proálcool, as montadoras contrataram engenheiros e desenvolveram peças e componentes aqui”.

“Bateu o desespero”

Na segunda metade dos anos 1980, entretanto, formou-se uma tempestade.

O petróleo caiu abaixo de US$ 10 — contra mais de US$ 40 após o Segundo Choque, em 1979. “Toda vez que o barril baixava, alguém decretava o fim do Proálcool”, contextualiza Shigeaki Ueki, ministro de Minas e Energia no governo Geisel, quando nasceu o programa.

Segundo Júnior, da Anfavea, como reflexo da dependência por diesel na frota de veículos pesados, que ainda perdura, a estatal passou a ter dificuldade para escoar a gasolina. “Para fazer diesel, tem que produzir uma fração de gasolina. E parte dela começou a sobrar.”

Em paralelo, a cotação internacional do açúcar subiu, estimulando os usineiros a escolherem pela commodity. “O açúcar pagava adiantado, enquanto o etanol demorava até 60 dias. Em uma época de inflação alta, era uma diferença enorme.”

A produção de álcool despencou, e, em abril de 1989, começou a faltar nos postos. E isso desencadeou uma correria — e muito ressentimento.

“Para quem tinha carro a álcool foi o fim. Se não achasse no posto, ficava com o carro parado. Muita gente comprou álcool no supermercado para abastecer o carro, e teve quem metesse gasolina, e obviamente deu problema”, diz Júnior. “Bateu o desespero.”

Em pouco mais de um ano, a fatia dos carros a álcool nas vendas caiu para menos de 10%.

“Quem tinha um, de uma hora para outra viu seu patrimônio desvalorizar totalmente. E a gente sabe que o valor de revenda é um fator relevante de decisão no Brasil. Surgiu uma onda de ‘reconversão’ dos carros, só que muitas foram fatais.”

Foi a época da fúria contra os usineiros, lembra Maurilio Biagi Filho, então à frente da histórica Usina Santa Elisa, em Sertãozinho. Para ele, a falta de etanol foi fabricada.

“Falaram que éramos sacanas, mas era mentira, nem tínhamos como produzir menos etanol, já que o setor era regulado pelas cotas do IAA (Instituto do Açúcar e do Álcool). A escassez foi uma coisa engendrada dentro do governo, e muita gente ficou pelo caminho.”

Em 1990, a gestão Collor extinguiria o IAA. Mas as usinas só passariam a ter autonomia para exportar açúcar em 1991.

Para piorar, quando surgiram inovações impulsionadas pelo Proconve (Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores), criado em 1986, as fabricantes priorizaram os veículos a gasolina.

“A lei fez surgir o catalisador e a injeção eletrônica. Mas o custo para desenvolver essas inovações no carro a álcool era o dobro. A imagem dele despencou de vez”, lembra Júnior, da Anfavea.

O programa ficou de escanteio por quase dez anos, semimorto após a retirada de subsídios ao setor durante o primeiro governo FHC.

*

Esta é a segunda de uma série de reportagens do The AgriBiz sobre os 50 anos do Proálcool. Clique aqui e leia o primeiro episódio. Clique a seguir para ler o primeiro episódio, o terceiro e o quarto.