Tido como o maior exemplo de mobilização da agricultura brasileira, o Proálcool completou 50 anos na última sexta-feira, 14 de novembro — auspiciosamente, durante a COP30 no Brasil.

Pouco antes de sua criação, a economia era amplamente baseada na gasolina e o País importava 81% do petróleo que consumia. Por isso, os Choques do Petróleo nos anos 1970, nos quais as cotações dispararam, foram ameaças existenciais.

Neste meio século, entretanto, o programa deixou uma herança muito além do reequilíbrio da balança comercial, o problema que originalmente visava atacar.

Para alguns dos maiores especialistas no setor, incluindo veteranos que participaram de sua criação, o Proálcool foi um dos vetores da pujança que marcou o agronegócio brasileiro nas décadas seguintes.

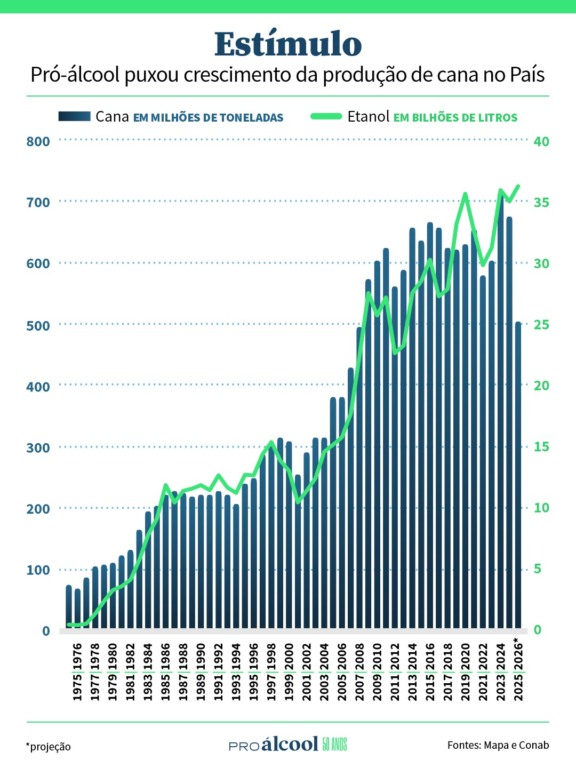

A evolução na produção de etanol tangibiliza a disrupção. No início do programa, o Brasil produzia 600 milhões de litros por ano. Em 1980, já eram 3,4 bilhões. Hoje, são 37 bilhões de litros, segundo a Unica (União da Indústria de Cana-de-açúcar).

“A decisão pelo etanol causou uma revolução. Fomentou a construção de destilarias e fábricas e trouxe complexidade para o sistema. E, no campo, gerou reflexos como o pagamento por teor de sacarose na cana, o que incentivou a produtividade”, explica Luciano Rodrigues, diretor de economia e inteligência setorial da Unica.

Além de exigir de academia e empresas uma série de inovações na cadeia da cana, da plantação à fermentação alcoólica, o programa ecoou em outras culturas, explica Luis Augusto Barbosa Cortez, pesquisador do Nipe (Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético) da Unicamp.

“Paramos de queimar canavial, encerramos o trabalho manual de corte e aprendemos a fazer cana barata. Essa engenharia foi assimilada pela soja e pelo milho, e o etanol ainda teve a virtude de nos ensinar sobre outros biocombustíveis, como biodiesel e biogás. Dificilmente teríamos um agronegócio tão forte não fosse ele”, diz Cortez.

Ele lembra que, mesmo com os solavancos que enfrentou, o programa fez do País o maior produtor de açúcar do mundo e o único com carro flex e 50% de consumo em etanol: “Nossa sociedade tem dificuldade em resolver grandes problemas, mas o Proálcool é uma exceção”.

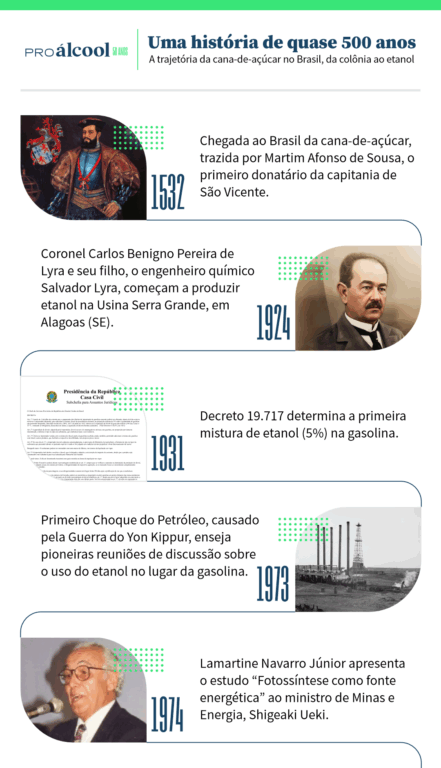

A ligação histórica do Brasil com a cana foi a raiz do que séculos depois se concretizou no Proálcool, lembra Adriano Pires, fundador do CBIE (Centro Brasileiro de Infraestrutura). “A gente planta cana desde as capitanias hereditárias. A resposta do País foi rápida porque havia estrutura para suportar uma produção grande de etanol.”

Um dos reflexos do programa foi integrar o agro à matriz energética, diz Rodrigues, da Unica. “Hoje, 60% da energia renovável vem do agronegócio. O setor deixou de apenas produzir commodity agrícola e passou a interagir com outras indústrias.”

O Proálcool também levou prosperidade a regiões que antes tinham a miséria como marca. “Onde as usinas se instalavam, vinha junto o progresso. A cidade evoluía, ganhava prestação de serviço, médico, subia o IDH. Por isso, virou uma briga entre os municípios para receber os projetos”, diz Maurilio Biagi Filho, 83.

O veterano viu o pai, Maurilio Biagi, ser protagonista da criação do programa. Depois, já como usineiro, participou de várias de suas fases. Para ele, o Proálcool foi o maior feito patriótico da história do País: “Se fosse na Europa, já teria rendido um Nobel”.

Plinio Nastari, fundador da Datagro e autoridade em biocombustíveis, reforça o poder do Proálcool de gerar empregos. “É o efeito multiplicador da economia circular que faz R$ 1 virar R$ 14. E manteve as pessoas no campo, diminuindo a pressão por saneamento e infraestrutura nas capitais.”

Talvez na mais impactante consequência, o Proálcool fomentou a integração entre cadeias produtivas que se tornou uma marca do agronegócio brasileiro — nas palavras de Nastari, os biocombustíveis são a cola que une uma vertical às outras.

“Não dá para falar em soja sem falar em milho safrinha. E não dá para falar em ambos sem falar na industrialização. O sucesso do Brasil nos grãos está ligado ao sucesso da proteína animal, por sua vez viabilizado pelo biocombustível”, diz Nastari.

A influência dos Choques do Petróleo

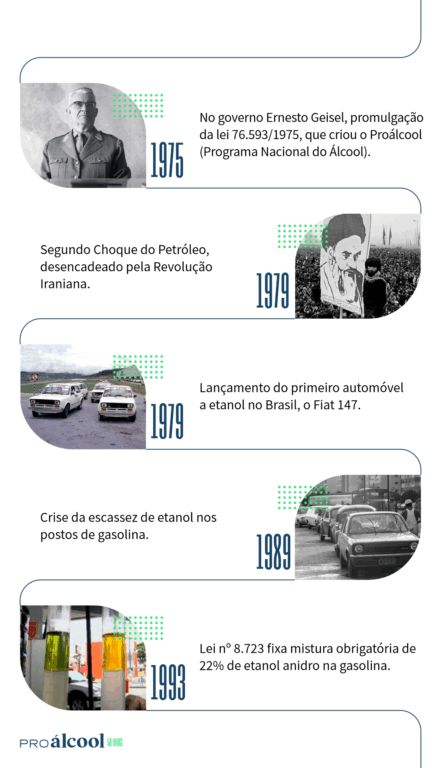

Em outubro de 1973, quando ocorreu a Guerra do Yom Kippur, o preço do petróleo disparou após uma orquestração da Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo), que havia sido criada em 1960. Em 1977, viria o Segundo Choque do Petróleo, após a Revolução Iraniana, elevando ainda mais a cotação.

“Quando assumi a diretoria da Petrobras, em 1969, o preço vinha em queda há duas décadas, conforme foram descobertos novos campos, e um barril de petróleo custava US$ 1,20. Ao final dos anos 1970, custava US$ 40”, lembra Shigeaki Ueki.

Hoje com 90 anos, ele foi o ministro de Minas e Energia do governo Ernesto Geisel (1974-1979), e um dos artífices do nascimento do Proálcool.

Ueki lembra que quando ocorreu o primeiro Choque, o engenheiro Lamartine Navarro Júnior descobriu um livro do também engenheiro Eduardo Sabino de Oliveira relatando experiências com o uso do álcool, em 1924, na Usina Serra Grande, em Alagoas (SE).

“Eles haviam criado uma mistura de álcool, éter e óleo de rícino chamada Usga, que usavam como combustível. Navarro achou interessante e comentou com o Cícero Junqueira Franco, que trabalhava em uma usina em Morro Agudo.”

Juntos, escreveram um documento chamado “Fotossíntese como Fonte Energética” que foi enviado ao ministro Ueki, que o encaminhou ao presidente Ernesto Geisel.

O documento é tido como a certidão de batismo do Programa Nacional do Álcool, depois elevado a lei em 14 de novembro de 1975.

Cortez, da Unicamp, realça a participação do ex-presidente. “Geisel tinha sido presidente da Petrobras, era um cara da área, e entendeu que aquilo era o começo do fim do uso do petróleo. Se não fosse ele, dificilmente o programa teria acontecido.”

Usineiros e ciência de mãos dadas

Da parte dos usineiros, um dos principais personagens era Maurilio Biagi, que quase desistiu de integrar o movimento, recorda Biagi Filho. “Meu pai estava em dúvida. Ele era muito ético, e achava que podia levar vantagem porque era usineiro e tinha a Zanini, que ia fabricar usinas. Um dia, falei: meu pai, mas não é bom para o Brasil?”

Antes do Proálcool, o ambiente no setor era de desalento, ele diz. “As usinas estavam muito acomodadas, tudo era cota fixada pelo Instituto do Açúcar e do Álcool. E o álcool era um subproduto que valia muito pouco, não se sabia o que fazer com ele. Teve uma época em que distribuí álcool em um caminhão-tanque na rua em Ribeirão Preto.”

Sua experiência com etanol datava da adolescência, quando testava o biocombustível com a gasolina e via o desempenho dos motores melhorar. Mais tarde, ainda antes do Proálcool, passou a usar 40% de etanol nos caminhões da empresa do pai.

Com o programa, surgiram incentivos para construir ou qualificar usinas, e o álcool floresceu. “A Santa Elisa em um ano produziu 7 milhões de litros e, no seguinte, 70 milhões de litros. Foi um espanto, nunca ganhamos tanto dinheiro”, lembra Biagi Filho.

Em paralelo, a Embrapa e o CTC (Centro de Tecnologia Canavieira), criado em 1969 pela Copersucar, avançaram no desenvolvimento de variedades adaptadas ao clima brasileiro. Como a SP70-1143, criada em 1982, decisiva para viabilizar a expansão da cana nas regiões norte e nordeste de São Paulo e, depois, em outros Estados.

As variedades nacionais se impuseram. “Quando comecei a trabalhar, não existiam variedades brasileiras. Em 1985, já não havia variedade estrangeira na lavoura. E não precisávamos mais importar um parafuso para construir usina”, diz Biagi Filho.

Economia primeiro, ambientalismo depois

Outro traço particular na genealogia do Proálcool é sua origem dissociada do aspecto ambiental. “A razão foi econômica. Depois veio a narrativa da sustentabilidade, mas a origem foi um problema de balança comercial”, diz Pires, do CBIE.

Prova disso, ele diz, é que houve outros investimentos em energia à época, como o programa nuclear, hidrelétricas e incentivos que tornaram o petróleo o principal item de exportação e o Brasil, o sétimo produtor mundial. “O contexto mudou, e o etanol hoje sobrevive graças à preocupação mundial em descarbonizar, papel que ele cumpre.”

Rodrigues, da Unica, reforça que o componente ambiental é recente. “Há cinco anos, se perguntasse ao diretor de uma usina o nível de emissão do etanol, não tinha ideia. Hoje, responde de cabeça em CO2 por litro.”

Nastari pontua que em 50 anos, o etanol substituiu 4 bilhões de barris: “Isso é quase 40% das reservas provadas nacionais, incluindo o pré-sal”. O Brasil economizou US$ 740 bilhões com o Proálcool, ele diz. “Isso é o dobro das nossas reservas internacionais. É muito benefício, as pessoas precisam saber disso.”

*

Esta é a primeira de uma série de quatro reportagens de The AgriBiz sobre os 50 anos do Proálcool. Clique a seguir para ler o segundo episódio, o terceiro e o quarto.